作成開始 : 平成21年11月14日(土) 最終更新日 : 平成22年10月30日(土)

FreeNAS を試す

ふとしたことからFreeのNASがあることを知った。

仕事の関係でバッファーロのTeraStationの機能を調べているうちにGoogleの検索にかかってきた。

OSはFreeBSDベースとのこと。

ちょうどxboxをメディアセンタ化したのでYouTubeとかの画像や音楽をダウンロードして保存し楽しもうと考えていたところだった。

調べているうちにすごく試したくなってきた。

インストールは、ちょうど旧式のノートPCがあいていたので、さっそくダウンロードしてインストールした。

このPCはFMV645というやつで、CPU:450MHz、MEM:256Mbyteだ。

HDDはそれまで使っていた10Gbyteのにした。

本当はもっと大容量がよいのだが、とりあえず使ってみてからにした。

1.ファイルの準備

FreeNASホームページ より FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.4919.iso (70.4Mbyte) をダウンロードしライティング・ソフトでインストールCDを作成しました。

2.インストール

(1)PCの電源をONにし作成したCDを挿入、OS起動が始まります。

↑

ちょっと手振れしてるけど見たことある FreeBSD の起動画面ですね。

(2)コンソール設定(Console Setup)画面が表示されるので、9)のHDD等へのインストールを選択します。

(3)インストール画面が表示されるので、3)Install 'full' OS on HDD data partation を選択します。

↑

USBメモリからの起動もできるようですね。PCが対応している必要ありますけど。

(4)"FreeNAS Information"を表示します。この設定でよければ「OK」します。

(5)インストールメディアの場所を指定します。

(6)インストール先を指定します。

(7)システムとデータが別々のパーティションに収納されるため、システム用のサイズを入力します。

↑

システム用パーティションは最低128MBとあるが、256MBとしました。

(8)スワップパーティションを設定します。

(9)スワップパーティションのサイズを指定します。

↑

とりあえずディフォルトにしました。

(10)インストールが終わると下の画面を表示します。

↑

Enterを押します。

この後でコンソール設定(Console Setup)画面に戻りますので7)Reboot systemを選択し再起動します。

再起動後のコンソール設定(Console Setup)画面に9)のHDD等へのインストールが無いことを確認します。

3.初期設定

コンソール設定(Console Setup)画面で以下を設定します。

1)Assign Interfaces で利用するネットワークデバイスを指定します。

2)Set LAN IP Address を選び、DHCPクライアント=使用しない、IPアドレス=192.168.1.250(ディフォルト)、サブネットマスク=24、デフォルトGW=192.168.1.1、DNS=192.168.1.7 を入力しました。(ここは環境に合わせます)

IPv6にも対応するため、IPv6=YES、enable AUTO=YESを入力しました。

再度 7)Reboot system を選択し再起動します。

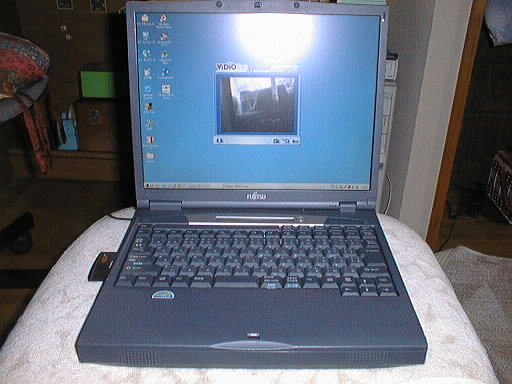

4.WebGUIによる設定

FreeNASの基本設定、サービス設定はWebGUIにより設定可能です。WebGUIでは電源OFFもできるのでいいっすね。

http://FreeNASのIPアドレス/ とましす。名前解決できている時は http://FreeNASのホスト名/ です。

すると Webブラウザに ユーザID、パスワードの画面が出ます。

↑

ディフォルト ユーザ名 : admin パスワード : freenas でログインします。

すると「ログイン初期画面」を表示します。

以下に私が設定した内容を記載します。

基本設定

※設定例は ここ クリックしてください。

- システム | Genera l Setupにアクセス

- ホスト名に任意の名称を設定

- DNSのIPアドレス入力

- WebGUIの言語を Japanese に設定

- 時間のタイムゾーンを Asia/Tokyo に設定

- セーブして終了

メール設定

※設定例は ここ クリックしてください。

- システム | 高度な設定 | Emailにアクセス

- 外向けのメールサーバに任意のサーバ名を入力

- From Emailに、自分のメールアドレスを入力

- テストメールを送信

- セーブして終了

ディスク設定

IDE HDD と USBメモリに設定しました。

- ディスク | マネージメントにアクセス

- 「+」で追加

- ディスクを選択

- 転送モードを Auto に設定

- ハードディスクスタンバイ時間を 30分 に設定

- 高度な電源管理を スタンバイありの最小の電力使用 に設定

- 音響レベルは変更しない

- S.M.A.R.T はチェックしない

- 追加して終了 -> 設定反映

※IDE HDD の設定例は ここ クリックしてください。

※USBメモリ の設定例は ここ クリックしてください。

ディスクのフォーマット

注.OSがインストールされているディスクはフォーマットできません。

- ディスク | フォーマットにアクセス

- ディスクで DISK名 を選択

- ファイルシステムで UFS(GPT and Soft Updates) を選択

- ボリュームラベルに 任意の名称 を入力

- Minimum free space で 1 を選択

- MBR を消去しないにはチェックしない

- ディスクフォーマット をクリックしてFormat(完了までほんの少し。その間ブラウザは閉じないこと)

ディスクのマウント

※IDE HDD の設定例は ここ クリックしてください。

- ディスク | マウントポイント | マネージメントにアクセス

- 「+」で追加

- タイプで Disk を選択

- ディスクで DISK名 を選択

- パーティションで MBR Partytionを選択

- ファイルシステムで UFS を選択

- Share name に 任意の名称 を入力

- 読み込み専用、ファイルシステムチェックにはチェックしない

- アクセス権限は変更しない

- 追加をクリックして終了

- 変更の適用をクリックして終了

※USBメモリ の設定例は ここ クリックしてください。CIFS/SMB の設定

※設定例は ここ クリックしてください。

- サービス | CIFS/SMB | 設定にアクセス

- Common Internet File System の有効にチェック

- 認証で 「匿名」 を選択 (自宅内なので認証設定はなしにした)

- NetBIOS名に 任意の名称 を入力

- ワークルプープに SENDAI を入力

- 概要は変更無し

- Dos文字セットで CP437 を選択

- Unix文字セットで UTF-8 を選択

- ログレベルで Minimum を選択

- ローカルマスタブラウザ、タイムサーバで YES を選択

- Advanced setting (高度な設定) は変更無し

- 保存して再起動 して終了

SSH の設定

※設定例は ここ クリックしてください。

- サービス | SSH にアクセス

- TCPポートは変更しない

- root ログインを許可にチェックしない

- パスワード認証 にチェックする

- TCP転送 にチェックしない

- 圧縮はチェックしない

- SSH鍵は変更しない

- 保存して再起動 して終了

CIFS/SMB の共有設定

- サービス|CIFS/SMB|共有にアクセス

- 「+」で追加

- 名前に 任意の名称 を入力

- コメントに 任意のコメント を入力

- パスに 任意のパス を入力

- 読み込み専用にチェックしない

- ブラウズ可能にチェックする

- パーミッションを引き継ぐにチェックする

- ごみ箱にチェックしない

- ドットファイルを隠すにチェックする

- 許可するホストに何も入力しない

- 拒否するホストに何も入力しない

- Auxiliary parametersに何も入力しない

- セーブして終了

- 変更の適用をクリックして終了

※設定例は ここ クリックしてください。

通常は、マウントポイント(例えば user とした場合 /mnt/user にしかパスを設定できないようです。

なので、私は ssh でログインしてマウントポイント下に mkdir、chmod、chown してディレクトリを作成し共有パスにしました。

5.その他

CIFS/SMB、SSH の他に FTP、NFS、RSYNC、Unison、AFP、UPnPなどのサービスがありますが、それらはボチボチ試してみたいと思います。

使い勝手がとてもいいです。

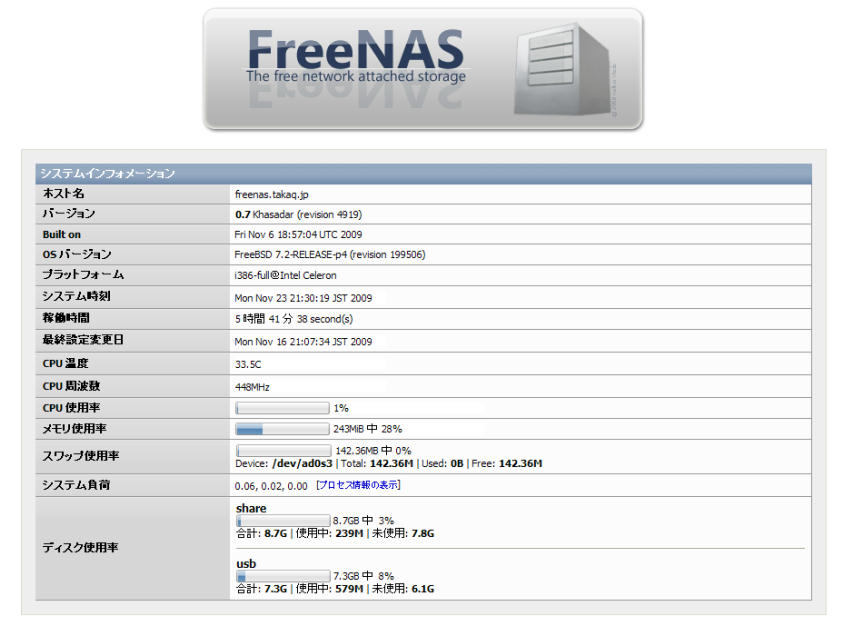

xbox のメディアセンター xbmc のメディア共有サーバーとして活用しています。

平成22年02月23日(火) 追記

言語設定を日本語にすると、他のPCからログインはできてもリブート、シャットダウンとか他の設定ができなくなります。

どうやら、言語を日本語に設定したPCのユーザからでないとできないようです。(画面が白くなります)

英語とかだといいのですが・・・・

バグかな?

平成22年05月26日(水) 追記

UPnPを設定してみました。

UPnPを有効にするため、「サービス」→「UPnP」をクリックすると設定画面が現れます。

データベースディレクトリに予め用意した /mnt/share/dlna を設定しました。

コンテンツには以下の2つを追加しました。このディレクトリは CIFS/SMB で共有している /mnt/share/media の下にあります。

/mnt/share/media/Music/

/mnt/share/media/Youtube

WebGUIをチェック、右上の「有効」をチェックし「保存して再起動」をクリックして再起動しました。

ちなみにWebGUIを開いてみると・・・・

・・・・のようなのになります。色々と調整できそうです。

次は DLNA (Digital Living Network Alliance)クライアントでコンテンツを視聴してみます。

1.初代xbox + xbmc (初代xboxのコンテンツに追加しようと思いましたが、FreeNASメインなので・・・)

↑

まずは、DLNAクライアントとして使う設定です。トップ画面で「設定」を選択しました。

↑

Network を選択しました。

↑

Autostart UPnP client と Enable UPnP rendarer をチェックして有効化しました。

↑

トップ→動画を選択し Add source を選択しました。

↑

Browse を選択しました。

↑

UPnP Dvices を選択しました。

↑

freenas が見えてきました。

↑

Music と Youtube のコンテンツが見えました。

↑

Youtube を選択したところです。

↑

OK を選択です。

↑

Add source に戻りますが、CIFS/SMB の共有した名前と同じになってしまうので Youtube_dlna にしました。

↑

OK を選択すると動画リストに追加されます。

CIFS/SMB で共有したコンテンツと同じように視聴できます。ただ、flvファイルは普通に見ることができますが、mp4 は、ファイルサイズが大きいとバッファリングしてしまいます。

それと、音楽に設定した WMP11 で音楽CDから作成したmp3 ファイルの曲名一覧が日本語文字化けしてしまいます。曲情報のところですね。

Youtube のを変換した mp3 だと文字化けしません。(曲情報が無いから?)

FreeNASを起動時に UPnPフレンドリ名 : freenas を見つけられない時があります。

・・・っていうか、これのxbmcを再起動しただけで見えなくなります。

<--- (((( ;゚д゚)))

なんででしょう。後述する Windows XP + RDNLA + VLC ではそんなことないのですが。

その場合、FreeNASのWeb設定画面にあるUPnP設定で「保存して再起動」を実行したりすると見えてきます。

これでは面倒なので、うまくできている CIFS/SMB を使うことにします。

2.Windows XP + RDNLA + VLC

(1) VLCプレイヤーの導入

このソフトはマルチ メディア プライヤーの一種です。

下記のサイトから「vlc-1.0.5-win32.exe」をダウンロードしてインストーラ実行するだけで、簡単にインストールできました。

http://www.videolan.org/

(2) RDLNAの準備

これはDLNAサーバーとVLCプレイヤーの仲介を行うソフトです。

下記のサイトから「rdlna-008.zip」をダウンロードして、収められているファイルを適当なフォルダに解凍します。

そしてRDLNA.exeという実行ファイルを起動するだけです。

インストールなどは不要ですので、気軽に試せます。

http://y30.net/rdxs-e/rdwiki/wiki.php?%A5%CD%A5%C3%A5%C8de%A5%C0%A5%D3%A5%F3%A5%B0

次にRDLNA.exeを実行して[検索]ボタンを押します。

するとDLNAサーバーを見つけ出してくれて、確認の要求がきますので「はい」をクリックします。

この時にDLNAサーバーになっているFreeNASのデバイスが見つかりましたと、接続の確認がきますのでOKで接続を許可します。

これでRDLNAの画面の左上の接続先が「RD-X6」からDLNAサーバーのIPアドレスに表示が切り替わります。

次に、下段にある「参照」ボタンを押して、(1)で導入したVLCプレイヤーのファイルパスを設定します。デフォルトでインストールしているのであれば「C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe」です。

(3) 視聴方法

a.RDNLA を起動します。

b.左上の「接続」をクリックします。

↑

コンテンツが見えてきます。Youtube をクリックし歌手のフォルダをクリック、曲を選択!

↑

「VLCで再生」をクリック!

↑

VLC が起動して視聴できます。

音楽に設定した WMP11 で音楽CDから作成したmp3 ファイルの曲名一覧が日本語文字化けしてしまいます。曲情報のところですね。

Youtube のを変換した mp3 だと文字化けしません。(曲情報が無いから?)

なかなかいい感じですが、連続視聴ができません。んんーーー残念です。

平成22年10月30日(土) 追記

久しぶりに TTSSH (Ver4.65) で接続しようとしたら、以下のエラーで落ちてしまいました。なんでー!

どうやら、サポートしていない暗号方法だよーって言っているみたいです。

対処としては、TeraTermのssh設定画面で、エラーに出力されたアルゴリズムを利用するように変更することです。

どれどれーー

↑

あぁ、なるほどこれでは無理かーーー、そういや TTSSH バージョンアップしたっけなー

↑

とりあえず、AES128-CBC(SSH2)にしたらOKになりましたよ。♪

【戻る】